旗下品牌

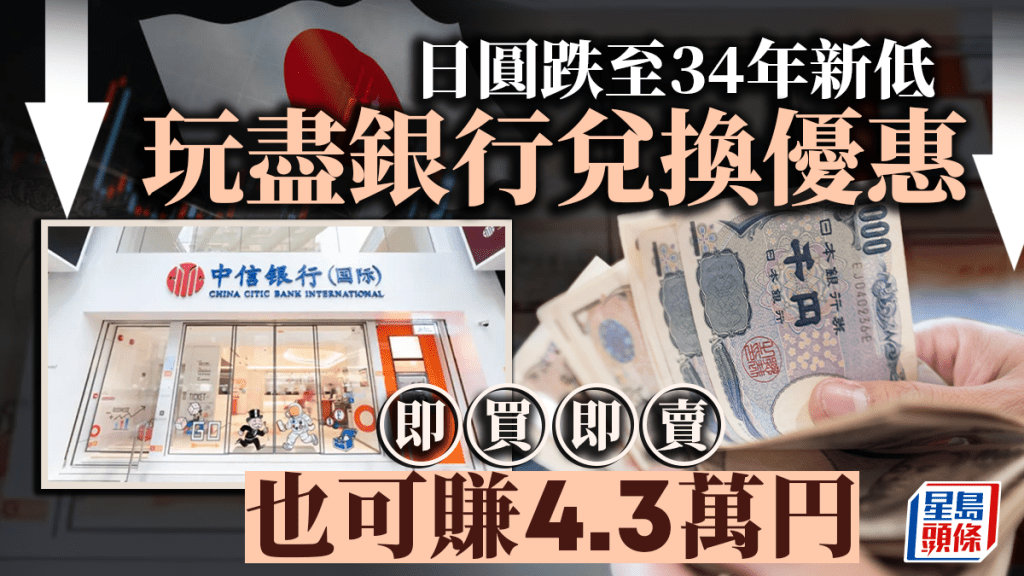

日圓跌至34年新低 玩盡銀行兌換優惠 「即買即賣」也可賺4.3萬円

日圓滙價歷史性跌破155關口,為1990年6月以來首次,每百日圓兌港元亦曾低見5.026水平,不少港人均希望把握機會趁低吸納,若要增加勝算的話,自然要加以善用銀行優惠。事實上,多間銀行近日亦推出不少兌換日圓優惠以吸引客人開戶,信銀國際便有一項「兌換指定外幣現金回贈」,但究竟實際操作如何?客戶「即買即賣」也能獲利?當中又有甚麼事項要注意呢? 兌換500萬日圓 回贈10萬日圓 根據有關條款指出,客戶透

1小時前

星島申訴王|年輕女教師玩交友App 墮「殺豬盤」 網戀陷阱輸身家

網上交友墮「殺豬盤」隨時輸身家!《星島申訴王》早前報道有清潔工被網上情緣騙局騙下巨款,近日收到一位年輕女教師申訴,指自己2月中在交友軟體中認識到一名自稱來港繼承父業的生意人,她不虞有詐以為尋找到白馬王子,豈料墮入網戀陷阱,不惜借貸與對方一起投資,最終損失約30多萬「身家」。 任職教師的Emma(化名),因工作關係難以認識新朋友,已單身4年,為結識男友,她早前下載一款交友約會軟件,打算找人聊聊天解悶

2024-04-24 08:00

李麗珍母女檔首同框合作 27歲女兒許倚榕越大越靚星味濃 從事時裝拒入娛樂圈

一代性感女神李麗珍1993年憑三級片《蜜桃成熟時》走紅,曾經拍過《開心鬼》、《富貴逼人》系列、《千言萬語》等電影,直到1996年跟著名音樂人許愿結婚,翌年誕下女兒許倚榕(Annise),及後逐漸減產照顧家庭,惜兩人婚姻維持4年便告離婚。李麗珍一直獨力撫養囡囡,轉眼許倚榕今年已經27歲,近年亦漸漸於鏡頭前曝光,昨晚(24日)李麗珍更罕有在社交網公開母女倆合照,引起極大迴響。 相關閱讀:李麗珍與凍齡前

3小時前

泰國樓盤|曼谷市中心 地鐵兩線項目折扣優惠高達25% OFF 同場加推 華欣海灘旁渡假公寓新盤|本週末尖沙咀展銷

泰國不但是全球10大退休國家,泰國房產更深受外國人投資歡迎,因為外國人購買共管式公寓Condos就可以獲得永久業權。近年泰國成為亞洲最多外國人投資物業的國家之一,而曼谷Bangkok更吸引很多國際人士選擇定居,投資,退休及發展,曼谷集合本土高端泰國人及國際人士長居,絕對是藍籌潛力盤。今個週末於尖沙咀展銷的曼谷市中心現樓項目折扣優惠高達25% OFF,同場亦會介紹華欣Sansiri海灘旁渡假公寓,值

樓盤資訊

35分鐘前

李璨琛兩女同中一病毒 6歲Lucy病足五星期眼腫勁殘:咳到懷疑人生

最近腺病毒在本港肆虐,繼上月吳浩康(Deep)揭1歲半兒子「撐撐」吳尚恩中招後,李璨琛的兩個寶貝女李元元(Lucy)和李斐斐(Sucy)均宣告受感染,李太「Lucy媽」梁志瑩(Sophia)今日(25日)於社交網曝光囡囡病容,令一眾「Auntie級」網民大嗌心痛。 相關文章:Lucy 6歲生日大擺萌爆甫士一舉動晒家姐風範 Sucy被蛋糕吸引目不轉睛 李璨琛囡囡病到殘: Lucy媽梁志瑩今日凌晨於I

1小時前

本港乳癌年增5500宗新症 營養師推介12種食物防乳癌 多吃1種患癌風險降20%

乳癌是香港女性最常見的癌症之一,更是香港女性第3大奪命癌症。有營養師近日推介12款健康食物有助預防乳癌,其中1款食物更可令乳癌風險大幅下降20%,還有1款食物更另有預防直腸癌、胃癌及食道癌的功效,性價比相當高。 本港年增5500宗乳癌新症 不幸患上有何徵兆? 根據香港癌症資料統計中心資料顯示,乳癌是香港女性最常見的癌症,同時亦是女性第3大致命癌症,發病年齡中位數為58歲。在2021年,女性患乳癌的

2小時前

19歲少女於銅鑼灣酒店房遭強姦 35歲外籍男同涉藏毒被捕

警方於周二(23日)接獲報案,指一名19歲女子懷疑在銅鑼灣怡和街一酒店房間被一名外籍男子強姦,經初步調查後,警方拘捕一名35歲外籍男子,並檢獲兩枝懷疑大麻煙。該名男子涉嫌「強姦」及「藏毒」,現正被扣留調查,案件交由灣仔警區重案組第二隊人員跟進。 消息指,被捕男子為利比里亞人,有香港身份證,任職工人。數日前兩人在朋友聚會上相識,雖然二人相識不久,已甚為投契。至周二當日,二人相約至怡和街一間五星級酒店

1小時前

綠茶醒腦護心 全因茶多酚|營養師建議日飲至少2杯

綠茶清香提神之餘,更對健康有很多益處,所以一直深受不少人喜愛。註冊營養師劉曼翎(Angela)指,綠茶營養豐富,當中的Flavonoids類黃酮除了具抗氧化作用,更有助抵抗炎症、保護心血管及腦部健康。但原來綠茶的沖泡方式、飲用分量,對健康效益都有影響,到底飲用時要注意甚麼?又應該怎樣揀選優質綠茶茶包?

含豐富類黃酮 抗氧醒腦護心三合一

綠茶含豐富茶多酚,其實這是多酚類物質的總稱,當中包括有助清除

健康資訊

2024-04-24 10:00

走塑|環保餐具供應商示範紙羹舀糯米雞無難度 籲食肆依餐款選訂適合餐具

「走塑」進入第四天,坊間熱議替代的紙質餐具質素參差,不便使用。環境保護署成立的綠色餐具平台今日(25日)召開展示會,4間供應商向傳媒展示使用環保餐具。 供應商之一師兄供應有限公司現場示範用竹製的刀及叉切開扒類食物,並示範用紙質匙羹舀糯米雞,記者所見均可順利完成。公司負責人葉柏麟表示,坊間有意見指匙羹無法舀起糯米雞,是因為用的是湯羹,而他們專為盛飯設計的飯羹較為「直身」,因而能更有力地盛起米飯。他又

3小時前

內地遇「黑的」被呃 ¥300!打1電話求助 公安即極速拉人兼退款 網民:先進過香港

「黑的」無所不在,無論在香港抑或國內,總有立心不良的的士司機。近日一位香港女士在 Facebook 討論區分享,她的姐姐在廣州乘坐計程車時,遇上濫收車資的司機,無辜被多收了 ¥300。不過最終她們在公安的幫助下,成功獲得退款,亦令司機得到懲戒。令一眾網民驚嘆「內地公安很有效率」! 廣州出租車司機濫收車資 受害人靠1電話號碼舉報 點擊睇坐黑的被呃+舉報全過程: 近日一名女士在 Facebook 群組

10小時前

繞場一週|「賽馬會躍見新生活」 助過渡房屋家庭自強

「授人以魚」難紓長困;「授人以漁」更能激發受助人自強脫貧。Jessie有幸參與上周六舉行的香港賽馬會社群日,喜見馬會當日宣布新的慈善項目「賽馬會躍見新生活」計劃,全方位協助居於過渡房屋的家庭掌握未來社會發展新機遇。

馬會主席利子厚(右)與「賽馬會躍見新生活」計劃受惠者呂偉雄(左)合照。

企業資訊

2024-04-24 08:45

You are currently at: stheadline.com

Skip This Ads